Alles anzeigen

Die schwierige Vergangenheit der deutsch-polnischen Beziehungen und insbesondere die Jahre 1933–1945 sind ein Thema, das die Teilnehmenden deutsch-polnischer und trilateraler Jugendbegegnungen häufig berührt. So ist die Geschichte des Zweiten Weltkriegs als wichtiges Element des Jugendaustauschs zu einem zentralen Baustein der Programmarbeit des Deutsch-Polnischen Jugendwerks (DPJW) geworden. Um jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, Ereignisse wie die Entstehung des Nationalsozialismus, den Holocaust oder die Besetzung polnischer Gebiete durch das nationalsozialistische Deutschland gemeinsam zu entdecken und zu erforschen, hat das DPJW als eines seiner Projekte von besonderer Bedeutung das Förderprogramm „Wege zur Erinnerung“ ins Leben gerufen.

Die bereits zehnte Ausschreibung richtet sich an Projekte, die im Jahr 2024 stattfinden

- Junge Menschen sollen die Möglichkeit erhalten, Geschichte gemeinsam zu entdecken und zu erforschen.

- Junge Menschen sollen ermutigt werden, der Vergangenheit auf den Grund zu gehen und aus ihr zu lernen.

- Stärkung des Verantwortungsbewusstseins junger Menschen, die Zukunft zu gestalten.

- Förderung des bürgerschaftlichen Verständnisses junger Menschen.

Während der Projekte setzen sich die Teilnehmenden mit dem politischen und gesellschaftlichen Kontext des Nationalsozialismus auseinander und vertiefen ihr Wissen über den Holocaust und die Besatzung Polens durch das nationalsozialistische Deutschland während des Zweiten Weltkriegs. Ein unverzichtbarer Bestandteil des Programms ist, dass die Jugendlichen während ihres Projekts eine Gedenkstätte des nationalsozialistischen Terrors in Deutschland oder Polen besuchen. Das gibt ihnen die Möglichkeit, die Geschichte an dem Ort kennenzulernen, an dem sie sich zugetragen hat.

Das Wissen und die Erfahrungen, die die jungen Menschen mitnehmen, sollen ihnen helfen, heutige Phänomene, wie die Verletzung von Menschenrechten, Ausgrenzung, Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung oder Hassrede zu ergründen. Gemeinsame Workshops ermöglichen den Teilnehmenden, die Ursachen und Folgen dieser Phänomene zu reflektieren und darüber nachzudenken, wie ihnen vorgebeugt und begegnet werden kann.

Das Programm „Wege zur Erinnerung“ richtet sich an deutsch-polnische oder trilaterale Partnerschaften von Schulen, Jugendorganisationen oder Bildungsstätten, die in gemeinsamen Austauschprojekten Themen aus der Geschichte des Nationalsozialismus aufgreifen.

Das Austauschprojekt muss folgende Kriterien erfüllen:

- Der Projekttitel orientiert sich an der Projektbeschreibung, an den Grundannahmen des geplanten Programms und an den geplanten Projektaktivitäten – sowohl im geschichtsbezogenen als auch im gegenwartsbezogenen Teil des Projekts.

- Der Ablauf und alle Inhalte des Projekts werden gemeinsam von den Partnergruppen festgelegt. Dabei werden die Interessen der Jugendlichen berücksichtigt, und sie beteiligen sich aktiv an der Planung und Durchführung des Projekts.

- Das Projekt beinhaltet den Besuch einer NS-Gedenkstätte (s. u.: Gedenkstätten) und vermittelt darüber hinaus Hintergrundwissen über die Geschichte dieses Ortes. Wir empfehlen, Projekte in Zusammenarbeit mit Bildungsstätten durchzuführen, die sich inhaltlich auf Fragestellungen zum Thema Nationalsozialismus spezialisieren, oder vom pädagogischen Angebot dieser Einrichtungen Gebrauch zu machen.

- Workshops als Arbeitsform zur Beschäftigung mit gegenwartsbezogenen Inhalten

- Mindestens die Hälfte des Projekts ist dem angegebenen Projektthema gewidmet.

- Intensive Vorbereitung der Teilnehmenden auf das Projekt und die Beschäftigung mit dem schwierigen geschichtlichen Thema (vor und während der Begegnung)

- Beteiligung der Teilnehmenden an der Projektauswertung

- Bei trilateralen Projekten Berücksichtigung der Perspektive der Gruppe aus dem Drittland

- Die andere Hälfte des Projekts ermöglicht den Jugendlichen ein gegenseitiges Kennenlernen.

- Elemente der interkulturellen Bildung regen das Interesse der Jugendlichen für das Nachbarland an, z. B. seine Geschichte, seine Kultur, seine Sprache und den dortigen Alltag.

- Projektdauer: 4 bis 14 Tage.

- Maximal 50 Teilnehmende im Alter von 14 bis 26 Jahren.

Das DPJW möchte die Teilnehmenden der Austauschprojekte bestärken, eine Projektdokumentation zu erstellen (z. B. Filme, Blogs, Vlogs), in der sie ihre gemeinsamen Aktivitäten vorstellen und ihre Gedanken zum Projekt teilen.

Sollten bei der Erstellung der Dokumentation zusätzliche Kosten entstehen, besteht die Möglichkeit, eine zusätzliche Förderung für Kleinprojekte im Rahmen von „4×1 ist einfacher” zu beantragen.

Gedenkstätten im Sinne des Förderprogramms „Wege zur Erinnerung“ sind Orte des Erinnerns und des Gedenkens an die Opfer des NS-Terrors:

- Orte von Massenverbrechen

- ehemalige Konzentrations- und Vernichtungslager

- Erinnerungsorte auf dem Gebiet ehemaliger Ghettos, Gefängnisse, Orte der „Euthanasie“-Verbrechen oder damaligen Arbeitslager

Das Förderprogramm „Wege zur Erinnerung“ gehört zu den besonderen DPJW-Förderprogrammen. Um den geforderten Kriterien zu genügen (siehe Tabelle mit Fördersätzen in der rechten Spalte) müssen die im Rahmen des Förderprogramms beantragten Projekte zahlreiche zusätzlichen Anforderungen erfüllen. Dem versucht das DPJW mittels einer besonderen finanziellen Förderung gerecht zu werden:

Das DPJW gewährt um 10 Prozent erhöhte Fördersätze im Vergleich zu den Regelsätzen. Gefördert werden:

a) Beantragung durch die gastgebende Gruppe

- Programmkosten (s. u.: Hinweis)

- Sprachmittlungskosten

- Reisekosten für Teilnehmende aus einem Drittland (bei trilateralen Projekten)

a) Beantragung durch die gastgebende Gruppe

- Reisekosten

Hinweis:

ZUSÄTZLICH:

Für Programmtage, an denen eine Gedenkstätte besucht wird oder Workshops in Zusammenarbeit mit einem auf die Thematik spezialisieren Museum oder einer entsprechenden Bildungsstätte durchgeführt werden, kann, unabhängig von der Art der Unterbringung, eine Förderung wie bei einem Bildungsstätten-Programm beantragt werden (s. Tabelle Fördersätze bei besonderen Programmen in der rechten Spalte).

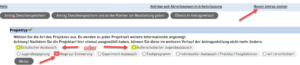

Es muss eine Projektförderung per Online-Antrag über das Onlineportal OASE beantragt werden. Zusätzlich ist das Anmeldeformular zum Programm „Wege zur Erinnerung“ auszufüllen.

Dem Antrag ist über das OASE-Portal ein detaillierter Kostenplan als zusätzliches Dokument beizufügen.

Die Anmeldefrist für Projekte im Rahmen des Programms „Wege zur Erinnerung“ ist abgelaufen. Wir haben sehr viele Bewerbungen erhalten, weitere können leider nicht berücksichtigt werden.

Die fristgerecht eingereichten Projekte werden von einer Jury bewertet und ausgewählt. Spätestens bis zum 31. März 2024 informiert das DPJW die Antragssteller über den Juryentscheid.

ACHTUNG: Bei dem Programm „Wege zur Erinnerung“ handelt es sich um einen Wettbewerb. Auch wenn alle Kriterien erfüllt sind, bedeutet das nicht automatisch die Aufnahme eines Projekts in das Programm „Wege zur Erinnerung“ und die Förderung in der oben genannten Form.

Die Entscheidung über die Förderung trifft eine Jury. Ihr Beschluss ist unanfechtbar und wird Ihnen spätestens vier Wochen nach Ablauf der oben genannten Frist mitgeteilt.

Projekte, die sich für das Programm „Wege zur Erinnerung“ nicht qualifiziert haben, werden vom DPJW in das reguläre Förderverfahren aufgenommen und, sofern sie die allgemeinen Förderkriterien erfüllen, entsprechend der zu diesem Zeitpunkt geltenden Fördersätze und Bestimmungen für regulär geförderte Projekte bezuschusst.

-

Warschauer Aufstand (1. August – 3. Oktober 1944)

2024 jährt sich zum 80. Mal der Beginn des Warschauer Aufstands. Die bewaffnete Erhebung gegen die deutsche Besatzungsmacht in Warschau gilt als eines der wichtigsten Ereignisse der jüngeren polnischen Geschichte.

Wir möchten deutsch-polnische Jugendgruppen ermutigen, sich im Rahmen ihres Austauschprojekts mit dem Thema Warschauer Aufstand zu beschäftigen, gemeinsam an die Aufständischen zu erinnern und das eigene Wissen über dieses Ereignis zu vertiefen.

Projekte zu diesem Thema sind auch im Rahmen der Kampagne #StolenMemory „Warschauer Aufstand. 100 unbekannte Geschichten“ möglich.

Eine Auswahl an hilfreichen Links zu Internetseiten und Materialien für die Vorbereitung und Durchführung von Projekten finden Sie in einer Datei in der rechten Spalte.

(s. u.).

-

Die Kampagne #StolenMemory als deutsch-polnisches Bildungsprojekt

Die Kampagne #StolenMemory steht unter der Leitung der Arolsen Archives – International Center on Nazi Persecution. Seit 2016 sucht das Zentrum nach den Familien ehemaliger KZ-Häftlinge, deren persönliche Gegenstände in den Archiven in Bad Arolsen verwahrt werden.

Gemeinsam haben das DPJW und Arolsen Archives das Bildungsprojekt „Die Kampagne #StolenMemory als deutsch-polnisches Bildungsprojekt“ initiiert. Es ermöglicht jungen Menschen aus Deutschland, Polen und anderen Ländern, sich im Rahmen eines Austauschprojekts mit den historischen und politischen Hintergründen des Nationalsozialismus auseinanderzusetzen und individuellen Geschichten von Verfolgten und ihren Familien nachzugehen. Auf diese Weise können sie helfen, die Erinnerung an die Opfer der NS-Verfolgung wach zu halten. Mehr lesen

In der rechten Spalte steht weiteres didaktisches Material zu #StolenMemory-Projekten zum Download bereit.

-

Aufstand im Warschauer Ghetto

Der Aufstand im Warschauer Ghetto (April-Mai 1943) war der größte bewaffnete jüdische Aufstand während des Zweiten Weltkriegs. Wir möchten deutsch-polnische (oder trilaterale) Jugendgruppen ermutigen, dieses Thema aufzugreifen und in gemeinsamen Projekten an die Aufständischen zu erinnern sowie das eigene Wissen über den Holocaust, das Schicksal der jüdischen Einwohner Warschaus und den ersten Aufstand in einer Stadt im von den Nationalsozialisten besetzen Europa weiter zu vertiefen.

Eine hilfreiche Auswahl an Links zu Websites und verschiedenen Materialien zur Vorbereitung und Durchführung von Projekten finden Sie zum Download in der rechten Spalte.

Eine Förderung durch das DPJW ist nicht vereinbar mit einer gleichzeitigen Förderung:

- aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans des Bundes,

- durch das polnische Ministerium für Nationale Bildung (poln.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN) im Rahmen des internationalen Austauschs.